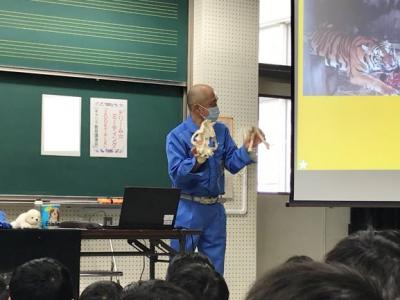

ZOOK TALKの様子をお知らせします

東温市図書館氏絵員さんから「動物と数字」に関係する『ライフタイム』という図書を紹介していただき、クイズを楽しみました。

「クマゲラの30って何かな?」児童は、真剣に考えます。

「木に穴をあける数かなあ。」・・・「大正解!クマゲラは、一生で木に30の穴をあけます。」

このようなクイズを繰り返したのち、とべ動物園の飼育員さんから「680グラム。何の数字か分かるかな。とべ動物園に関係があるよ。」ここでも、児童は真剣に考えていましたが、なかなか答えにたどり着きませんでした。

みなさんは、分かりますか?

答えは、「シロクマピースが生まれたときの体重」なのだそうです。その後、ピースの飼育についてのお話を聞きました。

次は、『どうぶつのことば』という図書から、「動物のコミュニケーション」について考えます。飼育員さんは、日頃のえさやりや掃除から体調を感じ取って、お世話の仕方を変えているということです。

最後に『せかいでいちばん手がかかるゾウ』という図書から「動物の命」について考えました。そして、動物園は平和の象徴であることやシロクマピースの名前に込められた飼育員さんたちの願いを知りました。

児童の感想発表では、話のできない動物と気持ちを通わせる飼育員さんの工夫や努力、戦時中の悲しい出来事のお話から、思いやりの気持ちや平和の大切さを感じていたことが分かりました。

講演後、飼育員さんは、児童から質問攻めにあっていました。

お忙しい中、ご来校いただき、ご指導いただきましたとべ動物園の飼育員様、東温市立図書館支援員様、誠にありがとうございました。

ここ数日、たいへん冷え込みました

「霜柱を見付けました!」と児童が見せてくれました。

ところで・・・

ZOOK TALKをご存じですか

皆さんはZOOK TALK(ズックトーク)という言葉をご存じでしょうか。

初めて聞いたという方がほとんどではないでしょうか。これは、とべ動物園と公立図書館が連携して図書(BOOK)の話と動物園(ZOO)の話を交えて対話形式で学習するワークショップのことです。

今回、愛媛県立とべ動物園の飼育員さんと東温市図書館の支援員さんが来校され、ZOOK TALKを実施しました。

学習の様子は、後日改めて紹介します。

ホームページ冒頭の画像のように数日間厳しい寒さが続きました。週末は一転して温かくなるようです。どうぞ、体調に気を付けてお過ごしください。

こつこつと練習を重ねていました

前回ご紹介した「カミリンピック2021 なわとび大会」。子どもたちは、前日までこつこつと練習を重ねていました。

二重とびを上達させたい!【2年生】

2年生は、二重跳びができるようになり、その回数を増やそうと、休み時間、ジャンピングボードをゆずりあって仲よく練習していました。

8の字ジャンプの練習

8の字ジャンプは、異年齢集団「なかよし班」で練習に取り組みました。各班、誘い合って昼休みに練習しました。

日頃から学級のみんなや学年を越えて全校で取り組んでいました。だからこそ、全校の仲がよい上林小学校なのでしょう。

カミリンピック2021

なわとび大会

「チャレンジマップ」の取組や「えひめこどもスポーツITスタジアム」への参加など、秋から続けてきたなわとび運動。

いよいよ、「カミリンピック2021 なわとび大会」の開幕です。

運営委員会の進行で開会行事を行いました。準備体操・練習を行い、異年齢集団「なかよし班」対抗で競技を行います。

個人種目

個人種目は、二びょうしとびからハヤブサまで7種類の跳び方で競います。それぞれの跳び方ごとに各班4名ずつ選手を選出します。既定の時間や回数をクリアできた人数が得点になります。

全員で「8の字ジャンプ」

他の班からも応援の声や拍手が起こります。みんなで盛り上がりました。

どれだけ跳び続けられるかな

「持久とび」に挑戦!

「持久とび」は、30秒跳び続けるごとに1点加算されます。5分間跳び続けることができると10点獲得です。

一人減り、また一人減りと、跳び続ける選手が少なくなってくると、自然と体育館全体から「頑張って!」「すごい!」「あきらめないで!」などと大きな声援が送られていました。

タイマーの時間が5分に近づくと、みんなで「5・4・3・2・1・0!!」とカウントダウンの声援が響きました。そして、大きな拍手で頑張りをたたえました。

閉会行事

得点集計の間に、全校で長なわとびを楽しみました。そして、いよいよ、お楽しみの結果発表です。

運営委員会より、全チームにメダルが贈られました。

優勝チーム(班)のみなさん、おめでとうございます!こつこつ練習を重ねた成果が発揮できました。その他のチームも正々堂々と競い、ほかのチームを応援する姿は立派でした!

雪の降る寒い1日でしたが、みんなの頑張りや思いやりの気持ちで体も心もぽかぽかになった「カミリンピック2021 なわとび大会」でした!!

集団下校をしながら清掃活動に取り組みました

全校児童が通学路の清掃に取り組みました。環境委員会委員長さんが「みんな、上林が大好きです。大好きな上林をきれいにしましょう。」と呼び掛けました、

活動スタート!

道路や田畑はごみ一つ落ちていません。注意深く見回すと、溝など風で飛んできたであろう紙くずなどのごみが見つかりました。

どの通学班も溝を中心に拾っていました!

乾いた用水路もきれいにしました

この日の天気のように、みんなの気持ちも晴れ晴れとしました。

大好きな上林。これからも美しいふるさと、上林でありますように。

5・6年生

ミシンを使ってエプロンを製作しています

5・6年生は、家庭科の学習でミシンを使った実習に取り組みました。

特に、初めてミシンを使う5年生は、6年生に教わりながら慎重に作業を進めました。このような場面で、複式学級では下級生はより安全に、上級生は自分が学んだことをアウトプットして、更に理解が深まるという良さがあります。

準備完了、丁寧に作業を進めます。

5年生と一緒に6年生もエプロン製作に取り組みました。

どのような仕上がりになるでしょう。楽しみです!

6年生

重信中学校の先生から中学校生活について学びました

6年生は、拝志小学校6年生と合同で重信中学校の先生から中学校生活についてのお話を聞きました。

4月から始まる中学校生活。不安なことが減らせるように、登下校についてや1日の生活の流れなどを説明していただきました。

重信中学校の先生、会場を提供していただいた拝志小学校、東温市公用バスの運転手様、たいへんお世話になりました。

拝志小学校6年生のみなさん、これからもよろしくお願いします。

3・4年生

誕生会の様子です

恒例となった3・4年生の誕生会。今回もみんなでアイデアを出し合って楽しみました。

ドッジボールやゲーム、隠れた友達を探すなど、広い体育館を生かして楽しいひと時を過ごすことができました。

最後に恒例の記念撮影。みんなの仲が一層深まりました。

青空に一筋の飛行機雲が

きれいに晴れ渡った昼休み、1・2年生と6年生が花苗を植えました。

別の日に3~5年生も一人一鉢ずつ花苗を植えました。少しずつ暖かくなっていますので、毎朝水やりをしていきます。

大きく育つと卒業式や入学式に学校を彩るはずです。成長が楽しみです。

学校運営委員会・学校関係者評価委員会

地域の代表者、有識者、PTA代表の方をお招きし、コミュニティスクールの在り方について熟議しました。また、本年度の教育活動に関する外部評価を行いました。

上林小学校健全育成・学校安全委員会

また、地域や保護者をはじめ、保育所・中学校・消防署等の関係機関と連携して、児童の健全育成に関する取り組みや校区の安全について、情報交換しました。

どちらの会においても、地域・保護者・学校が情報共有する貴重な機会となりました。上林小学校のために建設的なご意見や情報をご提供いただきました。

参加者の皆様、この度は誠にありがとうございました。

学校評価につきましては、学校だより・学校ホームページにおいて改めて報告します。